今回は、有名な古代ギリシアの哲学者であるヘラクレイトスをみていく。ヘラクレイトスは、パルメニデスと対比されながら、その思想が後世に渡って参照され続けている哲学者だ。

そんなヘラクレイトスの考えた万物の原理とは、「火・戦い」である。この火や戦いとは一体なんなのか。以前の哲学者の原理であった、水や空気とどこが違うのか。それを紐解くと、そこには今までになかった世界観、世界の移り変わりへの捉え方がみられるだろう。ヘラクレイトス自身の言葉ではないとされているが、ヘラクレイトスの有名なキャッチフレーズとして「万物は流転する」というものがある。この言葉が代表するヘラクレイトスの思想をみてみよう。

ヘラクレイトス(BC540年頃〜480年頃)について、その人物とは

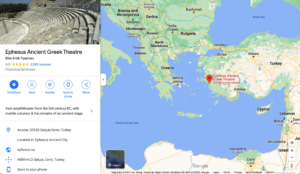

ヘラクレイトスは、ピタゴラスよりも少し遅れた、紀元前540年頃に生まれたとされる。ヘラクレイトスの出生地は、イオニア自然学派やピタゴラスと同じ、小アジアのイオニア地方のエフェソスである。

エフェソスは、古代の世界を通して重要な町であり、新約聖書にはエフェソの信徒への手紙があるし、キリスト教の教義の決定においても重要な役割を果たした、エフェソス公会議が紀元後431年に開かれた場所でもある。ヘラクレイトス生誕から、約1000年後にも変わらず歴史上の重要な場所であったということだ。

ヘラクレイトス自身についていうと、山籠りをし、誰の弟子にもならず、弟子を取ることもなかった、孤独を愛した人であったとされている。一説には、王族であったが、その地位を捨ててまで山に篭ったとされている。このような人物像は、俗世間を捨て、出家する僧侶と似ている。一般的に想像される賢者と近いかもしれない。

ヘラクレイトスが残した断片とは

ヘラクレイトスは、その人生に呼応するように、自身の思想を謎めいた短い断片の形で残しており、その断片は約130ほどである。

- 上り道と下り道は一つにして同じ(60)

- 自然は隠れることを好む(123)

このように、名言や格言のようなものであり、130ほどの断片がある。

この記事に用いた言葉も、ヘラクレイトスの断片であり、

- 同じ河に入る者に流れ寄せる水は次々と相異なる(12)

- 同じ河に我々は入り、かつ入らぬ。我々はあり、かつあらぬ。(49a)

- 同じ河に二度と入ることはできない(91)

といったように、河の例えがいくつかある。(実際はヘラクレイトスの言葉ではないという説もある)

大抵の断片はどれも短く、逆説的であったり、謎かけをしているように思えるものも多い。こうした、ヘラクレイトスの断片の特徴と、彼の人生から、ヘラクレイトスは「暗い人」と呼ばれることがある。

まさに、暗号のような言葉でもってヘラクレイトスは、自らの思想を表しているのだが、それはなぜだったのか。そこには、ヘラクレイトスの思想とその表現方法が関係している、ということをみていこう。

ヘラクレイトスの矛盾・反対者の一致とは何か

ヘラクレイトスの断片には二つの特徴的な思想がある。

一つは、一見反対に見えるものや矛盾していることが、実は同じものであるという思想だ。上り道と下り道が同じであるということや、同じ河に入るし入らないということ、我々が有りまた無いということも、このことを示している。

もう一つは、大衆や賢者と呼ばれている人々への批判である。ヘラクレイトスの第一断片は、自然がロゴスに従って生じていることを経験しているのに、それを大衆は理解できないことを嘆いている。このことは、賢者と呼ばれる人にとっても同様であると言っている。

この二つのヘラクレイトスの思想は、二つのタイプのものの見方、認識方法、知識があるということを示しているように思える。一つは大衆のものの見方で、もう一つはヘラクレイトスが実践する真なるものの見方である。

私たちは普段、大衆のものの見方で世界を見ている。同じ河を見て、その河を以前と違う河だとは考えない。隅田川花火大会は、いつまで経っても隅田川花火大会であり、去年と今年で河が変わったとは考えない。もっと長い歴史を考えても、同じだろう。長江やナイル川は何千年前から同じ河である。しかし、厳密に考えると、河の流れや、川岸の形は変化している。さらに当たり前だが、流れている水は流れ去っていくため、同じ水であるわけがない。つまり、河は、刻々と変化し続け、一定の形を取ることなどないにも関わらず、いつまで経っても同じ河に見えてしまう。ここに、ものの見方の矛盾のようなものが見て取れる。

もっと日常的なものとして、人の顔について考えてみる。人の顔はそう簡単に変化しない。特に毎日会っている人の顔は、変わっていないように見える。だけど、久しぶりに会った人の顔を見ると、何か変わったように感じることがある。また、何年か前の写真と今の顔を比べると、その変化に気づける。

このことは、自分の顔について、なにか相反する思いを抱いていることを示しているのではないだろうか。そして、その相反する見方が特に意識されることなく、使い分けられていることを示しているのではないか。つまり、一方で、私は自分の顔が刻一刻と変化し続けているとは思っていないし、昨日の自分の顔と今日の自分の顔が変わったとは思わない。だからこそ、何年か前の自分の顔を見て驚いてしまう。あるいは、人の顔が変わったことに驚く。驚いたということは、顔が変わったということが想定外だったということだ。この見方とは、人の顔は変わることはないという見方である。しかし一方では、論理的に考えて、人の顔は常に変わり続けていると知っている。過去の自分の顔と今の自分の顔は、毎日徐々に変わ続けた結果であり、どこかの瞬間で一気に変わったと考える人はいないだろう。つまり、知識として、理屈としては、ほとんど気づかないけれども自分の顔は変わり続けていて、一秒後の自分と同じ顔ではもはやないということを知っている。

そうすると、私たちは、顔は変わらないと思いながら、同時に顔が変わり続けていると思っていることになる。これを論理的に、科学的に考えれば、矛盾しているといえる。この二つの事象は、現実においては、同時に起こり得ないからだ。変わりつつ変わらないということはあり得ない。では、現実はどちらか。もちろん、常に変わり続けている方が現実である。これは、顔だけではない。ありとあらゆるものは変わり続けている。止まっているように見えてもそれは、力が均衡しているだけであり、その均衡はやがて崩れる。つまり、一定のまま止まっている存在は、この世界には一つもないということである。

ということは、河にしろ、顔にしろ、一定の形をとっているわけではないので、河や顔と呼ばれているものは存在しないということになる。なぜだろうか。変化し続けているということは、なにか一定の存在者ではないということである。しかし、河や顔は一定の存在者を指している。基本的に名前とは、同じものを指し示すものだ。仮に、顔だ!と名付けた途端、全く別のものになってしまったなら、名付けた時の「顔」と変化後の「顔」は全く別のものを指す言葉になってしまう。これだけでも名付けという行為はうまく行かなそうであるが、世界の実際の有様である、「何一つ一定のものなどなく、万物は変化し続けている」という物理的事実をもとにすると、名付けは全く不可能になってしまう。なぜなら、全てのものが変化しているということは、何一つとして一定の形をとることがなく、他のものと区別することができないからである。水のなかで混ざり合う絵の具のように、そこにあった色は次の瞬間には別の色になっている。つまり、自分の色を自分自身以外の色から区別するための境界線がないのだ。渾然一体、混ざり合うという事象は、全体があるのみで、同じものがありえない状態であり、差異もまたあり得ない状態であるということである。

仮に人間が、外から無理やり何かを名指すとすると、それは自分自身というものを持たないので、それはそれであり、またそれでないということになってしまう。これがヘラクレイトスの結論である。やや複雑で抽象的な議論であったが、決して理解不能ではないはずだ。顔は変わっていないように見えて変わっている→全てのものは常に変わり続けている→自分自身と自分自身以外を区別することができない→この世界には全体としての変化のみが存在し、個別の存在者、名前を持ち他のものと区別され同じであり続ける存在者は存在しない→人間が無理やり名前をつけると、その存在者は実際は無いのに有ることにさせられてしまう。

↓

ヘラクレイトスの言葉: 同じ河に我々は入り、かつ入らぬ。我々はあり、かつあらぬ。(49a)

むろん、この考えは、私による解釈であり、実際ヘラクレイトスがどう考えたかは知る由もない。だが、このように考えると、ヘラクレイトスが、変化そのものが全体として現れた存在である、火や戦いを万物の原理とした理由がわかってくる。また、大衆が実際はこの原理を見ていながらも、それを無視して、日常的なものの見方しかしていないという批判も理解できるのだ。反対者の一致とは、大衆のものの見方である名前を持った世界の根底にある実際の世界では、全てが変化し続けているため、我々にとっては反対しているように見えるもの同士が一致するということを意味している。上り道と下り道が同じであるということは、それを示す格好の例であるといえるのだ。

そうは言っても・・・ 閾値、境界線の問題、認識論的問題

確かに、論理的に考えればヘラクレイトスの言っていることは正しいだろう。しかし、仮にヘラクレイトスの言うことが正しく、それを皆が理解したとしても、ヘラクレイトスの言うようには考えないだろう。「そうは言ってもヘラクレイトスさん、世の中色々あるんですよ」と言いたくなる。要は、確かに一方で、万物は流転するという考えを受け入れながら、一方で個々の存在者は同じ存在者としてあるという考え方を採用することになる。これには、まともな理由がある。

主な理由は、少なくとも短い期間では、ものは変化しないように見えるということだ。人の顔は、本当はものすごい勢いで毎秒変化し続けているのかもしれない。しかし、人の認知機能ではそれに気づけない。厳密な境界線は引けないが、変化がある程度大きくなった段階で、初めてそれに気がつける。これを閾値(いきち)という。この閾値を超えると初めて人は変化に気づけるが、気付いてないからといって変化していなかったわけでは無い。

つまり、人間社会では、一般的な人間の認識の閾値に合わせて、ダブルスタンダードを許容しているのだ。本当は変化しているけれども、そうは見えないならば一定であるということにして、名前をつける。それと気づくほどになれば、別の名前を当てる。一般社会において、徐々に変化をしていく事象はすべてこの便宜的な方式に則っている。赤ちゃん→子供→青年→大人とか、はまちと鰤とか。おそらくもっとまともな例はいくらでもあるだろう。この境界線は、人間の一般的な認知機能に則る限り、誰が決めてもいい。たいていはこの線引きを、社会的合意という形で、社会が担う。だからこそ、社会に応じて、文化的な違いが生まれる。30歳を超えたらおじさん・おばさんであるという価値観に対して、こう言った事情を知っていれば抗えるだろう(無理のない範囲で)。

まとめ

さて、話が脱線してしまったが、今回はヘラクレイトスについて、その断片を紹介しながら、かなり独自の解釈を加えてみた。ヘラクレイトス自身が残した断片は、一見しただけでも、一つ一つが示唆に富んでおり、なにか重要な深い意味を湛えているように感じられる。しかし、それらは謎めいており、一義的な解釈が不可能であると言えるかもしれない。だからこそ、この謎めいた言葉に、過去の哲学者たちも魅了され、各々独自の思想をつくるべく触発されたのである。ヘラクレイトスに影響を受けた代表的な哲学者は、ニーチェやハイデガーがいる。二人とも19〜20世紀の哲学史を代表する哲学者だ。このように、読み手に開かれた哲学を可能にしてくれるのがヘラクレイトスなのである。

【古代ギリシア哲学】シリーズを通しての問い、哲学とは何か、アリストテレスはどう考えたのか、という問いに対して考える。今までの哲学者は万物の原理を求めた。それは生成変化する世界の普遍の原理であった。つまり、生成変化する世界とそれを形作る物質や秩序づける法則がそれぞれ二重に存在するという立場だった。しかし、ヘラクレイトスは、常に変化し続け、流転し続ける世界を唯一の世界とし、一定の存在者の誕生や消滅を大衆の思い込み(ドクサ doxa)であるとして退けた。つまり、原理のみが存在し、それによって秩序づけられた方の世界は存在しないことになった。すなわち、世界は実際には単一の様相しか持たないということになった。この変化もまた大きな変化である。詳しくは、アリストテレスの回で、万物の原理の変遷についてまとめようと思う。

次回は、教科書などには、ヘラクレイトスと対になって登場するパルメニデスを師とするエレア派である。ヘラクレイトスと正反対の原理を唱えているようで、根底では通じる点を持っているようにも見える彼らについて、見ていこう。