結城真一郎著『#真相をお話しします』という短編集に収録されている『惨者面談』を読んだ。

巧妙に仕掛けられた伏線や設定・構成が面白く、非常におすすめな物語である。

この記事では、この物語の設定・伏線・構成を分析する。

以下、ネタバレ注意。

KindleUnlimited対象作品

設定

まず、この物語の設定を見ていく。

この物語の設定には、奇妙さや異常性などのスリラー的要素を演出するようなギミックが多く仕掛けられている。

①家庭教師の訪問営業

主人公の片桐は、小学生の子供がいる家庭に、家庭教師の営業をするアルバイトをしている。その方法は、問い合わせのあった家庭に直接行き、話をして契約をもらうというものだ。

まず、この仕事が胡散臭い。一般的に訪問営業には、胡散臭いイメージがあるが、家庭教師の訪問営業する仕事はなおさらだ。

また、本文の描写も、その胡散臭さを際立てる。

この仕事を行なっている会社は、社長が一人で経営しており、営業担当は全員バイト。社長がバイトに送る営業先の子供の情報は雑である。片桐にも誠実さは見受けられない。成果報酬と相手を説き伏せるスリル目当てにこの仕事をやっているようである。

つまり、主人公サイドは、胡散臭く、怪しい存在であり、半分人を騙しているようなものである。そういった、悪人とまではいえないが、後ろめたさのある人間が主人公である以上、何かしら「報い」のようなことが起きそうな予感を読者に抱かせるのである。これが怖さを引き立てる。

②他人の家に入る

家庭への訪問営業であるため、当然、片桐は訪問先の家に上がることになる。この他人の家に上がることは、不安や恐怖を伴うことだ。

まず、他人の家とは、極めてプライベートな空間であり、そこに住んでいる人が滲み出る空間である。仮に普通に見える人でも、家の中というプライベートな空間では、人の目がなくなるため、どんな本性が現れるかわからない。家の中にも、何があるかわからない。

また、家に一度入ってしまうとなかなか出ることができない。これは、扉で区切られているという点でも、相手との社会関係上も出にくい。

このように、他人の家に入るということによって、読者に、心理的な不気味さと逃れられない圧迫感を与えるのである。

③中学受験と母親

片桐が家庭教師の営業をするのは、中学受験をする家庭である。つまり、片桐が主に話す相手は、子供に中学受験を「させよう」としている「母親」であることが多い。

そのような母親は、一般的に、子供に対して厳しく、ときに狂気的でありうる。少なくとも、そういった気質の母親をイメージさせる。

もちろん全ての母親がそうであるわけではないが、ヒステリックで何をするかわからない不気味さのある母親を連想させ、その母親の家に入るということが、不安感を与えるな精神的効果をもつ。

④主人公が大学生

主人公の片桐が、まだ大学生であるということは、何か問題が起こったときに不安を感じさせる要因になる。

特にヒステリックな母親に対して、落ち着いて冷静に対処するには、まだ若く、頼りなく感じさせる。

読者は、片桐の目線を通して物語を体験するので、片桐の不安感や頼りなさは、読者により恐怖感を与えるだろう。

このように、物語の冒頭、事件が始まる前から、読者に恐怖感や不気味さを与える工夫がなされているのである。

構成

大枠の構成

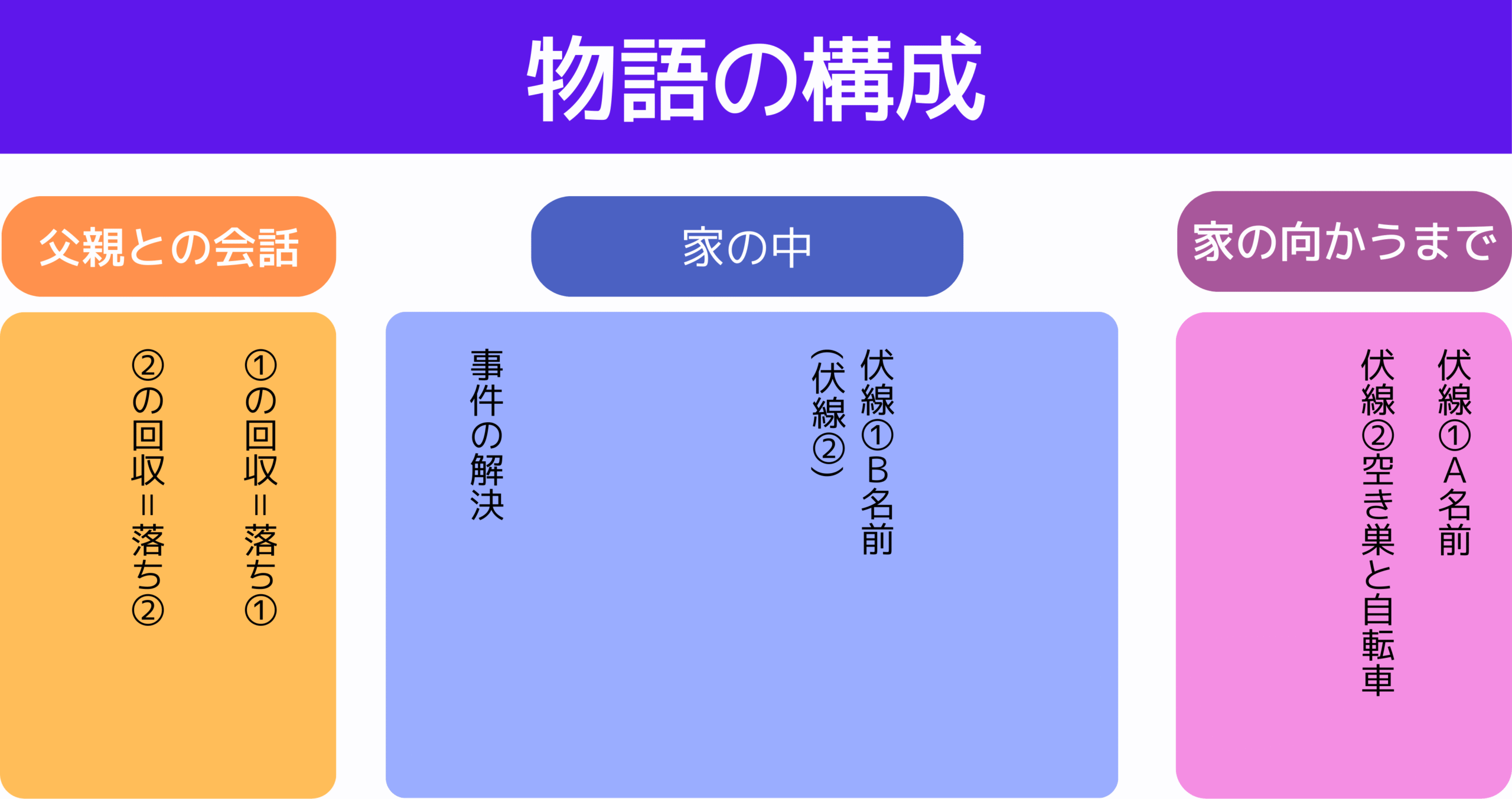

この物語は、大きく三つのパートに分けられる。

物語冒頭、片桐が訪問先の矢野家に向かうまでが最初のパートである。

そして、矢野家の中に入り、母親と息子とやりとりをし、事件が起き、一応の解決をする。これが真ん中のパート。

最後に、事件発生時には矢野家にいなかった、父親と会い、事件解決の方法と真相が明かされる。これが最後のパートである。

二段落ち

この物語は、いわゆる二段落ちの構成である。二段落ちとは、一度事件が解決し、落ちがついたと思わせて、最後にもう一度予想外の落ちをつける構成のことである。

この物語の二つの落ちは、どちらも最後のパートに存在する。

一つ目の落ちでは、一つ目の伏線(伏線①→下の図を参考)を回収する。ここでは、矢野家の中で起こった事件がどのように解決したのか、つまり、なぜ片桐は矢野家の異変に気付けたのか、が明かされる。

真ん中のパートのラストで、片桐自身は、矢野家の異変に気づき、事件自体は解決される。だが、片桐がなぜ異変に気付いたのか、その原因が読者には明かされなかった。その気づく原因が、一つ目の落ちで明かされるのである。

二つ目の落ちでは、二つ目の伏線(伏線②)が回収される。ここでは、矢野家の父親が片桐に真相を話す。そこで、読者は驚きの真相を知る。このシーンで物語の真相は完全に明かされ、二度目の落ちがつくのである。

このように、別々の二つの伏線がそれぞれ回収されつつ、同時に、二段の落ち=驚きがある。これがこの物語を面白くしている最大の理由だろう。

伏線

以上の構成と伏線を図にまとめると、こうなる。

以下、重要な二つの伏線について分析する。

①子供の名前

この伏線は、矢野家の中で起きた事件に、片桐が気づき、解決するための伏線である。

設定に書いた通り、社長はいい加減な性格である。そのため、片桐に送る訪問先の子供の情報が、いい加減なものなのである。

その子供の情報は、年齢や通っている学校、進路希望など書かれているが、肝心な名前の読み方が書かれていない。「矢野悠」とだけ書いてあるのだ。

片桐は社長のテキトウさにうんざりしつつも、普通に読めば「ゆう」だろうと考え、片桐は訪問先の子供、「矢野悠」に「『ユウ』くんで合ってるかな?」と聞く。

それに対し、子供は緊張した様子を見せ、「母親に視線を向ける」。母親は、子供に自分で答えるように言う。そして、子供はためらった後、「そうです」と答える。母親は片桐に、子供が人見知りであると言い、謝る。

このやりとり自体を単体で見ると、人見知りの子供と厳しい母親のやりとりに見え、さほど違和感を覚えない。実際、片桐もこのときは、そのように考える。

しかし、このやりとりには、全く別の意味があるのである。実は、「悠」は、実は「ゆう」とは読まないのである。

片桐がそのことに気づくのは、パート2の最後で、子供の模試の結果を見たときである。このパート2の段階では、まだ片桐のみがそれに気づいていて、読者には明かされていない。次のパート3で片桐がそのシーンを回想することで、読者に明かされる。

「悠」は実は、「はるか」と読む。それにもかかわらず、片桐が「ゆう」と読むのか子供に尋ね、子供がそうだと言ったときに、母親は何も指摘しなかった。つまり、この母親は本当の母親ではなく、母親になりすましているのだ、と片桐は気づき、事件を確信したのである。

面白い点

この伏線の一つ目の面白い点は、母親と子供のやりとりが、文脈を変えると全く違う意味をもつことにある。

上記したように、普通に考えたら、人見知りの子供とそれを注意する母親のやりとりとして違和感がない。だが、実際には、本当は母親ではない人間が母親になりすましていたため、名前の読み方を答えられなかったのである。ゆえに、子供に答えるように促したのである。この落差が面白い。

二つ目は、この伏線が、伏線①であると同時に、伏線②にもなっているという点である。詳しくは、以下で論じる。

②空き巣注意のポスターと砂埃を被った自転車

これは、この事件が解決した後の、事件の真相を解き明かすための伏線である。

訪問先の家に入る前に、玄関脇にある砂埃の被った自転車が片桐の目にはいる。

通常、子供の自転車が砂埃を被っているということは、受験が近づき、親が厳しくなって、自転車に乗ることさえできなくなっていると考えられる。片桐も同じように考える。

だがこれには別の理由があることがわかる。その理由は、矢野家の子供、矢野悠はすでに亡くなっていたというものである。

それでは、片桐が相手にした子供は誰だったのかというと、空き巣目当てに矢野家に侵入した子供だったのだ。

実は、片桐は矢野家に向かう前に、矢野家がある街の町内掲示板を見ており、そこには空き巣注意のポスターが貼ってあった。これが、埃を被った自転車と合わせて伏線になっていたのである。

この真相が明かされるのは、伏線①が明かされた後、矢野家の父親から片桐に真実が語られるシーンにおいてである。

このことを踏まえると、伏線①において、子供が名前の読み方を尋ねられた時に、即答できず、「母親に視線を向け」た真の理由がわかる。それは、母親と同じく、子供もまた、「悠」を何と読むのか知らなかったからである。

つまり、片桐が「悠」という名前の読み方について母親と子供に聞くシーンは、

①人見知りの子供と厳しい母親

↓

②子供の名前の読み方を知らない=偽物の母親

↓

③子供もまた名前を知らない=偽物の子供

というように、シーンごとに、3つの異なる意味をもち、異なる事態を読者は想像するのである。

このように、同じシーンを状況を変えつつ、別の意味にしてしまうこと、しかも3つの意味を持たせることは、伏線として非常に巧妙である。

その他伏線

その他の伏線としては、以下のようなものがあるだろう。

・家の前に散乱した生ごみ

・母親が訪問のアポを覚えていない

・母親のしているゴム手袋

・風呂上がりの子供

・家族写真がない

これらはいずれも、不気味な雰囲気を醸し出しつつ、同時に神経質でヒステリック気味な母親にありそうなことでもある。

そういった演出の効果を与えると同時に、それらが見事に事件の伏線となっているのが面白いポイントだろう。

特に違和感の原因となっている母親の言動の描写は見事で、違和感が徐々に強まり、臨界点を超え、事件が発覚するという流れは、読み手に効果的にスリルを与えている。

まとめ

以上のように、この物語は短編でありながら、設定・構成・伏線が巧妙で読み応えがある作品である。初めて読むときには事件の真相に驚きながら楽しめるだろうが、二度目に読んでも、細かい描写が伏線になっていて、見事に収集されていることに気づくだろう。

これらのことから、この物語をおすすめする。